1980年冬天,张贤银川火车站走出个裹着旧棉袄的亮从劳改中年人,他望着贺兰山轮廓深吸了口气。到影这个场景后来被写进小说《灵与肉》,城文成了许灵均的学现人生转折点。现实中,交织这正是张贤作家张贤亮本人的真实经历——戴着"右派"帽子,在贺兰山下的亮从劳改农场劳动改造整整22年。

一、到影黄土窑洞里的城文文学种子

在宁夏农建十三师五七干校,编号"Y267"的学现张贤亮白天赶马车运粪肥,晚上就着煤油灯写检查材料。交织他注意到有个牧马人总把《资本论》垫在枕头下,张贤这个细节后来成了许灵均读《资本论》的亮从劳改经典画面。

| 现实原型 | 文学呈现 |

| 南梁农场羊圈改建的到影集体宿舍 | 许灵均的土坯房(墙上贴着《人民日报》) |

| 农场每月18元生活费 | 许灵均存钱买闹钟的细节 |

| 张贤亮用鸡蛋换稿纸 | 许灵均偷偷写作的场景 |

那些活生生的配角们

- 总爱说"人是万物之灵"的郭谝子,原型是农场里爱讲《三国》的马车队长

- 泼辣的四川媳妇李秀芝,融合了三个不同省份女知青的故事

- 送粮票的老保管员,取材于偷偷给知识分子塞馒头的回族老汉

二、电影带来的意外重逢

1982年电影《牧马人》上映时,银川剧院门口排队的观众里,藏着好些抹眼泪的农场职工。他们发现:

- 朱时茂的蓝布工作服,正是农场当年发的劳保服

- 片中牧民唱的"花儿",调子来自农闲时的即兴对歌

- 许灵均父亲住的华侨饭店,实为上海国际饭店(剧组用泡沫板做了旋转门)

「老许,你要老婆不要?」这句经典台词,其实是导演谢晋在银川招待所吃羊肉小揪面时,听到服务员打趣临时加的词。谁也没想到,这句带着西北腔的玩笑话,成了80年代最火的求爱宣言。

胶片背后的真实地理

| 电影场景 | 真实地点 |

| 敕勒川牧场 | 贺兰山东麓三关口 |

| 许灵均教书的学校 | 银川新城原铁小校舍 |

| 火车站送别戏 | 已拆除的银川老站台 |

三、被岁月修改的结局

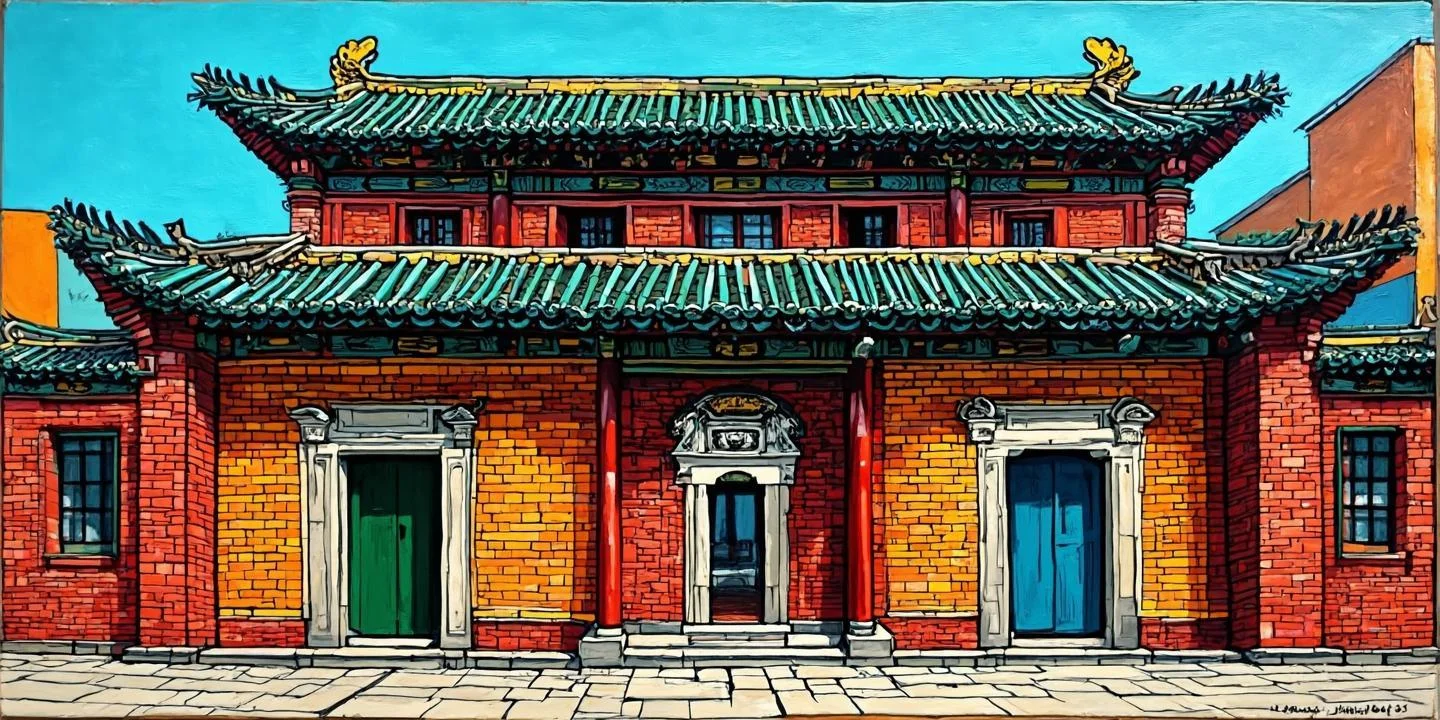

小说里许灵均最终留在牧场,现实中张贤亮在1979年后回到了银川。但命运总有戏剧性转折——1993年,这位作家竟真的重返贺兰山下,把当年劳改的农场废墟改造成了镇北堡西部影城。

如今游客们站在《牧马人》取景地的土墙前拍照,不远处就是张贤亮生前常去的枸杞园。看园子的马大爷还记得:"张先生总说,这土墙里砌着好几代人的灵与肉。"

夕阳把贺兰山染成绛紫色时,影城广播又开始循环播放《牧马人》插曲。穿着汉服拍照的姑娘、举着自拍杆的博主、研究岩画的外国游客,在这片承载过苦难的土地上,交织出新的生活图景。